Die Beziehung von Tierrechten und Umweltschutz / Mitweltschutz ist kein Nischen-Illusionsreich, sondern der konfliktträchtigste Ort, an dem man sich als ‚zur Gattung Homo sapiens Zählender‘ politisch überhaupt bewegen kann. „Der Mensch“ steht in seiner geschlossenen Mehrzahl aktuell den Themen > Tierrechte und Umweltrechte, in deren Kombination und wechselseitiger Relevanz, als effektiv feindlich gesinnter Ignoramus entgegen.

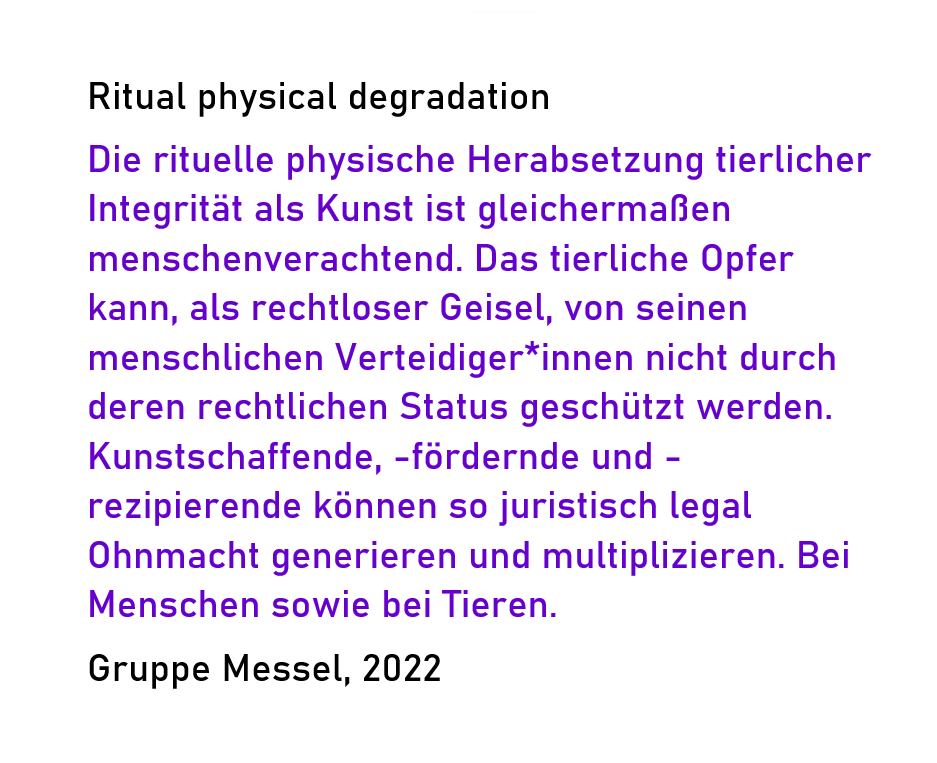

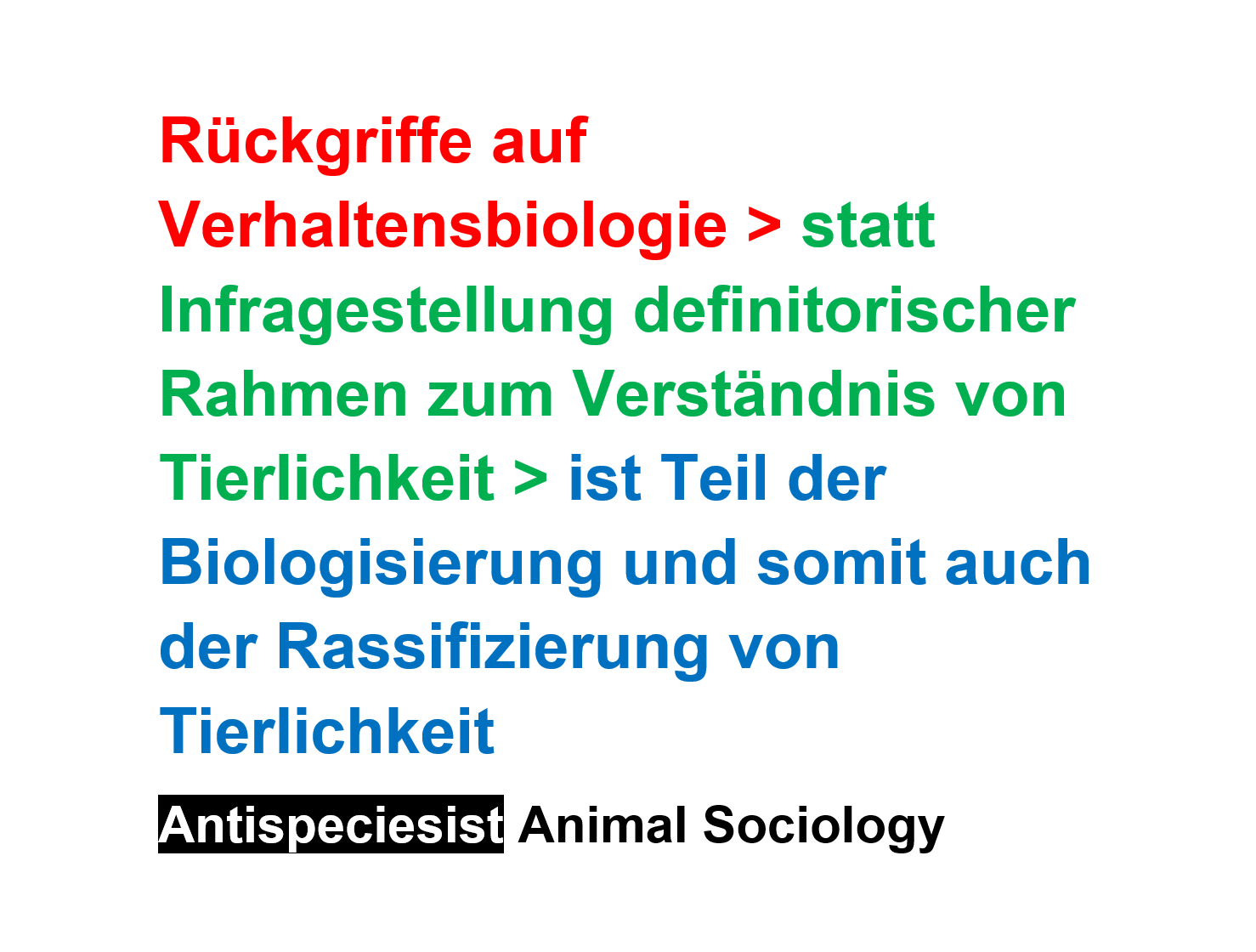

nichtbiologistische Tiersoziologie, Gruppe Messel

—

Aus unserem Visual Opinions Workshop > https://tierrechtsethik.de/die-verbindung-zwischen-tierrechten-und-umweltschutz/