Jahrgang 5, Nr. 2, Art. 1, ISSN 2363-6513, April 2018

Insekten, unsere und ihre Kultur. Ein Interview mit Inox Kapell.

Einleitend: Inox Kapell ist ein berliner bildender Künstler, Musiker und Entomologe. Aus der Biologie her kommend hat er mit aufgespießten Insekten zwar leider kein völlig fundamentales Problem, doch inzwischen, so lesen wir auf seinen Seiten, sammelt er keine lebenden Tiere mehr, „nur ab und zu ein totes Exemplar zu dokumentarischen Zwecken oder für die Kunst.“ [2]

Was Inox Kapells Arbeit für uns so interessant macht ist, dass es als Künstler und Entomologe die Insekten als eine ganzheitliche Welt konstituierend begreift, so spricht er beispielsweise von den Insekten als demokratisch sich organisierenden Lebewesen. Und mittels künstlerischer Darstellung lässt sich solch eine umfassendere Sichtweise auf die Invertebraten noch ganz anders ausdrücken, als allein über biologische Beobachtungs- und Erfassungsmodelle tierlichen Lebens.

Unsere Gesellschaft richtet sich immer noch zumeist nach denjenigen Auffassungen über Nichtmenschen, die ihnen aus den Naturwissenschaften übermittelt werden. Langsam beginnt die Gesellschaft sich aber von weniger humanzentrischen Perspektiven her mit Nichtmenschen und dem natürlichen Raum auseinanderzusetzen.

Die Kunst als Medium der Beobachtung, Reflexion und des gestaltenden Ausdrucks, kann in Verbindung mit einer interessierten Empathie gegenüber Nichtmenschen und ihren Lebenswelten, auf ihre Weise erweiterte Verständnisse darlegen. Unsere zeitgenössische Kunst ist gegenwärtig oftmals noch speziesistisch, indem sie sich tierlicher Körperlichkeit und dem Tiersein in einer weitgehend objektifizierenden Art und Weise annähert. So werden häufig taxonomische Präparate verwendet, die Narrative nichtmenschlicher Perspektiven bleiben sekundarisiert. Eine künstlerische Annäherung an das Tiersein kann aber auch auf gleicher Augenhöhe mit den anderen Lebenswelten stattfinden. Genau hierin liegt eine besondere Freiheitsmöglichkeit schöpferischer Kreativität.

Bei Inox Kapell ist ein künstlerisch-entomologischer Grenzgang zu beobachten, bei dem sich der Rezipient aus dem rein anthropozentrischen Konzeptualisieren der Welt herausbewegen kann und anarchischer Phantasie Raum geschaffen wird, in der tierliches Anderssein Gestalt annimmt und einen unmissverständlichen Platz einnimmt, jenseits einer Dominierung durch Zeitgeist und anthropozän-erstarrter menschlicher Hybris.

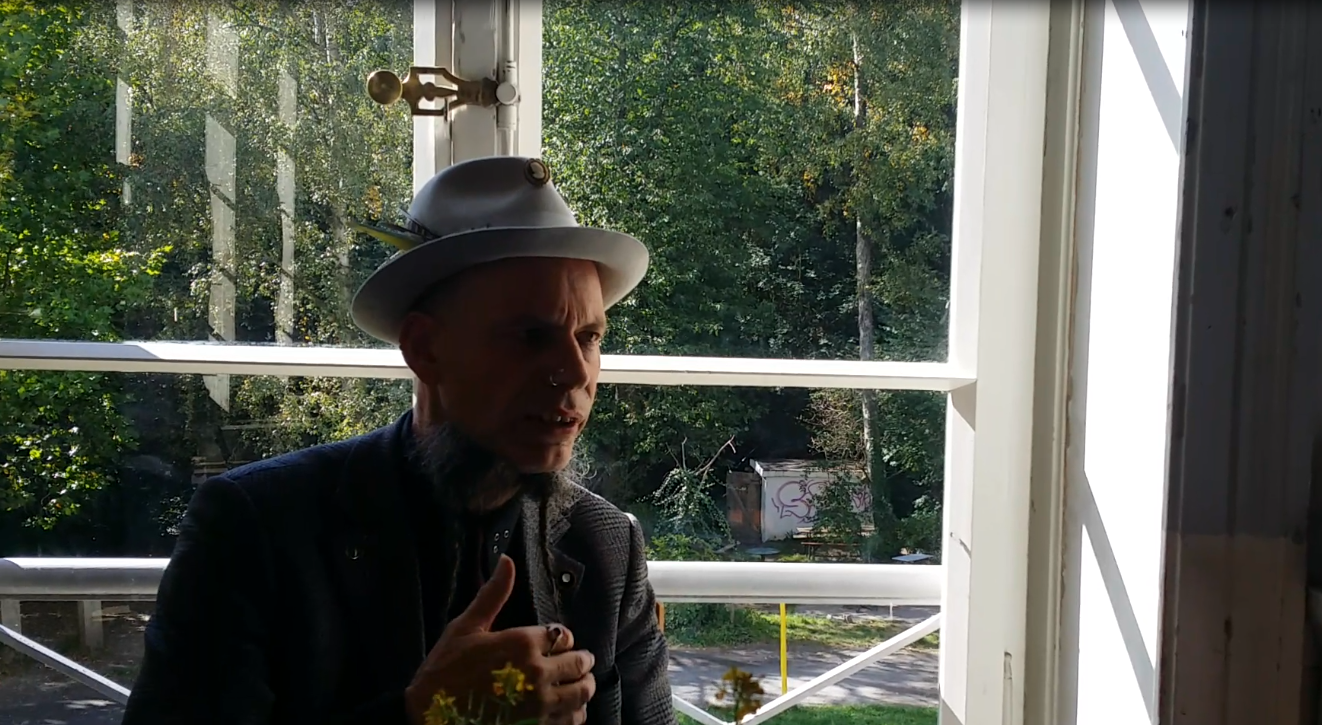

Wir haben Inox im Rahmen seiner Arbeit auf Schloss Freudenberg in Wiesbaden besucht. Das Schloss und der Schlossgarten als museumspädagogisches Kunstprojekt, das ein Kollektivwerk darstellt und das sich als ein im-fortwähenden-Prozess befindendes Gesamtkunstwerk verstehen lässt, verfolgt insbesondere auch einen Ansatz, der die Gedankenwelten von Maria Montessori, bis Rudolf Steiner, Hugo Kükelhaus und Josef Beuys (und Weiteren) umgreift [3]. Die Verbindung von Sinneswahrnehmung und Kunst mit der natürlichen Umwelt, bildet dort den inhaltlichen Schwerpunkt kreativen Schaffens und künstlerischer Didaktik.

Schlagworte: Interview, Inox Kapell, Insekten, Invertebraten, Entomologie, Kunst, Post-Anthropozentrismus

—

TIERAUTONOMIE, Jg. 5 (2018), Heft 2.

Insekten, unsere und ihre Kultur. Ein Interview mit Inox Kapell.

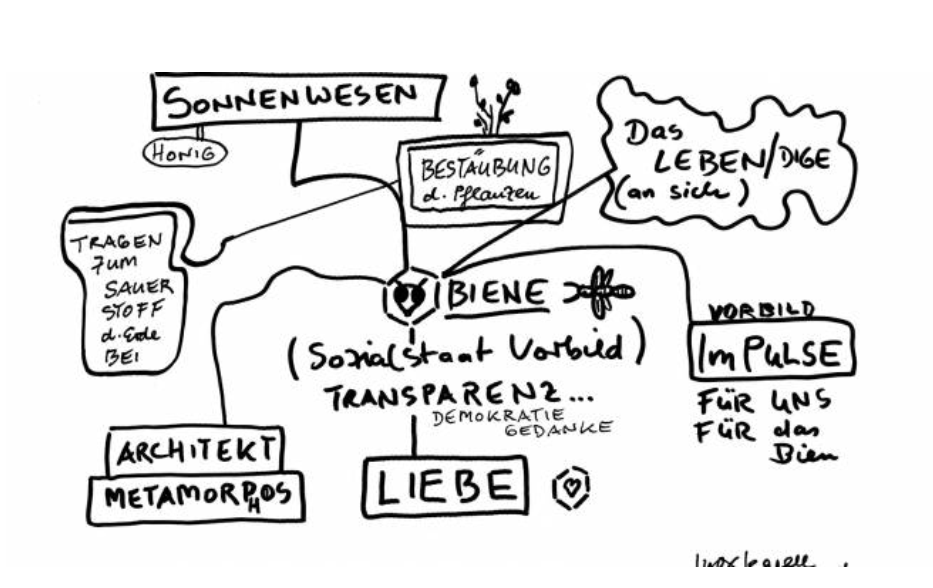

Eine Übersicht über Aspekte des Insektenlebens von Inox Kapell. [1]

Mikrosensationalismus und taxonomische Sammlung

Tierautonomie: Insekten, die in Dekoartikeln eingebaut werden, wie lebende Käfer als Broschen und Ameisen in Uhren [1]. Was denkst Du, warum einige Menschen so etwas kaufen und manche andere so etwas als ‚witzig’ oder ‚okay’ tolerieren?

Inox Kapell: Ja, da wird so eine menschliche Reaktion angeregt. Wenn man so will, wie ‚Schock und spannend und interessant und farbenfroh oder komische Gestalt die eingegossen ist’. Dann kann man das auch noch kaufen, weil es ja sicher ist. Das hast du dann ja gegossen. Die Insekten sind meistens, wenn sie von der Industrie kommen, gezüchtet dafür. Ganz viele. Das ist sehr traurig. Wenn man dann überlegt, da ist ne ganze Industrie, z.B. in Thailand. Da gibt es eine ganze Industrie, die diese Rosenkäfer züchtet. Ich weiß nicht genau, ob sie sie dann direkt umbringen, ob sie sie sogar lebendig eingießen oder sterben lassen. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass der Umgang da nicht so gut ist. Also, allein zu züchten deswegen ist doof. Es gibt auch das andere, das sind Wildfänge, also dass man wild fängt und dann eingießt.

Tierautonomie: Wenn man die Tiere lebendig oder als Teile von Objekten – als Objekt – verwendet?

Inox Kapell: Ja es gibt ja auch diese Wanderausstellungen. Das ist auch ganz fürchterlich. Die Züchter sind eigentlich nur interessiert am fertigen Käfer oder an dem, was er dann wird wenn er geschlüpft ist, dass man dann verkaufen kann. Es ist eigentlich immer was wie ‚Aliens’, einfach interessant weil fremd, und das ist mit Spinnen auch so, weil sie so anders sind als wir.

Tierautonomie: Du selbst sammelst nur noch ausschließlich von selbst gestorbene Insekten. Könnte es eine Entomologie geben, die nur noch bereits existierende Präparate verwendet oder mit der Beobachtung der Tiere im natürlichen Lebensraum auskommt?

Inox Kapell: Genau, ich sammel nur tote, auf der Wiese. Ich nehm dann das Tablett und die Schönen werden dann zu Ringen oder zu Broschen … .

Tierautonomie: und für die Entomologie?

Inox Kapell: Sie werden Aufgespießt und die werden ja auch geklebt. Also ganz kleine Insekten werden aufgeklebt auf Papier. Sie werden umgebracht und dann aufgeklebt, weil dann sind die Beine noch beweglich, dann kann man sie schön gestalten, in die Form bringen, weil wenn ein Käfer stirbt, dann zieht es sich zusammen. Das heißt aber, wenn er dann gestorben ist, kannst du ihn noch auseinandernehmen. Das ist wie auch beim Menschen. Der kriegt ja auch eine Leichenstarre und dann kannst du ihn nicht mehr bewegen. Bei Insekten ist das ähnlich.

Also es gibt auf jeden Fall Familien, da muss man Präparate haben. Familien von Käfern z.B. oder Familien von Insekten, weil die so selten sind, und an einem lebenden Insekt – das hält nicht still, bei dem kannst du dann nicht die Fühler, die Glieder, die Beingliederungen, die Gelenke oder die Tarsen zählen. Das ist alles ganz wichtig, das kannst du bei einem lebenden dann nicht, und da ist natürlich ein Biologe geschult drauf das das schnell zu machen, ins Reagenzglas und umbringen, tot. Das ist ganz normal, das ist seit sagen wir mal 100 Jahren normal, das man das so macht. Da ist auch scheißegal, ob es dann weniger davon gibt, sondern da gehts dann darum, ist das ne neue Art? Und da gehts dann auch darum, dass sich Studenten auch einen Namen machen wollen. Es gibt aber ganz viele Insektenarten da muss man das nicht, weil, die kannst du so erkennen. Gibts auch.

Ein Miteinander von Insekt und Mensch zum ersten Mal entdecken

Tierautonomie: Kann man über Gedankenwellen oder -impulse, Gestik, Verhalten und aber auch das Einrichten von geschützten Lebensräumen und Kleinstbiotopen, usw. – also über eine eigene Art der ganzheitlichen Interaktion – mit Insekten in einen reziproken kommunikativen Akt treten?

Inox Kapell: Ja, das Wichtigste dabei ist, dass man es zulassen kann, dass man auf so ne Ebene kommt, wie es bei anderen Haustieren oder bei anderen Tieren überhaupt schneller der Fall ist, weil sie, domestiziert, schon lange beim Menschen leben oder eine ganz andere Prägung da ist. Wie wenn bei einem Kind eine Katze da liegt, dann erzählen die Eltern ja: ‚Katzen sind so und so’ und ja die Katze ist wuschelig, das ist beim Menschen dann natürlich ein ganz anderer Umgang.

Wenn jetzt das Menschenkind zum Beispiel bei einem Imker sieht – der ja schon grundsätzlich einen Zugang zu Insekten hat, nämlich zu den Bienen – dann ist das für ein Kind schon mal ein ganz anderer Zugang. Es kann dann schneller lernen, dass erstmal zu den Bienen, aber vielleicht dann aber auch zu den anderen Insekten, ein Zugang möglich ist. Weil der Imker-Onkel, oder wer auch immer das dann macht, schon diesen Zugang erfahren hat. Und wenn der dann noch weiter geht und vielleicht Anthroposoph ist bzw. ein anthroposophisches Denken hat, dann sieht der die Bienen auch nicht nur als Honigbringer, sondern auch als Bestäuber und eben auch als Freund des Menschen. Weil das passiert automatisch, wenn du zum Beispiel mal ne ganze Gruppe auf deiner Hand hast, eine Biene auf deiner Hand komplett sitzt oder es gibt diese Bilder von Imkern, deren ganzen Gesicht bedeckt ist mit Bienen. Dann kennen die deinen Geruch, das Bienenvolk kennt deinen Geruch und dann hast du einen anderen Zugang. Dann werden die dich auch nicht mehr stechen.

Und wenn das ein Kind sieht – ich sag jetzt mal Kind, weil beim Kind ist noch so viel möglich – dann kann das Kind, so wie ich selber mal so ein Kind war, sich dabei entwickeln. Und dann merkt es vielleicht, was noch alles möglich ist. Und genau dann passieren Dinge, die eben viele erzählen, die sie erleben mit ihren normalen Haustieren – mit Hunden, Katzen sowieso, Meerschweinchen, Hamstern, Schildkröten – die auch möglich sind beim Insekt.

Zum Beispiel, jetzt sitzen hier zwei Fliegen. Und jetzt ist die Frage: warum sitzen sie hier und nicht dort, dort oder da? Und für mich ist das, über meine jahrelange Erfahrung, über dieses Jahrelange Leben mit Insekten, heute schon so [wenn sie um mich herum sind], als wenn sie wüssten, dass ich von ihnen erzähle. Ich kann mir das nicht anders erklären. Ich meine über Hunde und Katzen wird nicht so viel geredet, da wir dann immer so: ‚ah du bist ein süßer Hund’ oder ‚du bist einer süße Katze’ oder ‚komm mal her’ und so … .

Tierautonomie: Also wir machen das auch, dass wir mit den Insekten bei uns im Haus z.B. auch reden.

Inox Kapell: Ja in eine andere Dimension geht das. Das können wir noch gar nicht wissen, was da alles passiert. Auf jeden Fall passiert da was. Und das macht ja auch was mit dir.

Tierautonomie: Ja, dieser Zugang. Das ist ja auch immer das Experimentieren in der Kommunikation mit einem anderen Lebewesen, ein soziales Annäherungsexperimentieren.

Inox Kapell: Genau. Und es geht auch um Schwingungen, also man strahlt ja was aus sozusagen, man schwingt ja, da schwingt ja was, wer weiß was da passiert! Ich ruf dann irgendein Tier und das kommt dann. Das passiert mir auch bei Führungen, gerade wenn jetzt zum Beispiel der Frühling dann anfängt und die Tiere noch rar sind. Dann steh ich da mal – wie ein Ritual mache ich das dann – und ruf ein Tier und dann kommt das Tier. Und ich glaube das ist einfach über Jahrzehnte so entstanden.

Tierautonomie: Und das heißt ja auch nicht, dass so ein Tier nicht auch mal stechen kann oder beißen kann, das gehört ja auch mit dazu … .

Inox Kapell: Genau, das gehört dazu.

Perspektiven, Beobachtungen

Tierautonomie: Ich glaube manche Menschen sehen Insekten als so eine Art Kleinstroboter und nicht wirklich als fühlende Wesen. Warum sollte ein Lebewesen mit Außenskelett nicht ebenso komplettes fühlendes Lebewesen in seiner eigenen Art sein?

Inox Kapell: Auch da gibt es ja Aufklärung. Also, es gibt einfach wenig Menschen, die so Erlebnisse haben können, dass sie sagen ‚ja’ – das wird dann immer in andere Ecken gepackt. [Ein Insekt fliegt weg vom Tisch] Ja, es musste da jetzt weg fliegen, weil ich da jetzt drauf gehaun habe [an einer anderen Stelle, indirekt, nicht absichtlich auf den Tisch]. Insekten reagieren, glaube ich, sehr feinfühlig auf alles was sie umgibt. Das können wir nicht wirklich nachvollziehen, weil wir ja auch nicht eine Millionen Mal so stark riechen wie wir riechen, wie ein Insekt riecht. Für ein Insekt ist jetzt vielleicht hier in der Luft alles voller Spuren von irgendwelchen Stoffen, Kaffee, Zucker, Blut … und das beeinflusst das Insekt. Deshalb fliegt es eben so, deshalb fliegt es vielleicht merkwürdig für uns, weil wir uns anders bewegen. Und das Fremde wird immer gesehen als fremd. Und so ein Insekt, was ja nicht schreien kann, nicht reden kann, was auch noch stechen kann – und wo dann auch noch das ganze andere menschliche Gedenke dazu kommt, was oft ja gar nicht stimmt – das ist dann automatisch ein ‚Roboter’. Weil, das ist ja irgendwie klar und das ist auch ein Schutzmechanismus. Das heißt aber gar nichts.

Tierautonomie: Canetti hat das ja auch mal beschrieben, dass die Insekten in so einer anderer Lebenswelt sind, in einer anderen Dimension sind, dass der Mensch sie dann dadurch ganz leicht fälschlicherweise abwertet.

Inox Kapell: Fabre musst Du unbedingt erwähren, Jean-Henri Fabre. Der ist ein großes Vorbild für mich, weil, er hat vor hundert Jahren schon sein Haus geöffnet für Insekten. Er hatte Terrarien, und zwar hatte er ein Ameisennest in einem Terrarium, das Terrarium war aber oben auf, das heißt die Ameisen konnten raus und liefen dann überall rum. Sammelten sich aber in dem Terrarium. Das Nest war also nicht eingegrenzt und trotzdem beobachtbar. Fabre hat über Insekten ganz viele Kinderbücher geschrieben, die aber in Europa nicht bekannt sind, bis in die 1950er Jahre vielleicht schon, aber danach nicht mehr. In Japan sind seine Bücher aber Bestseller.

Räume wahrnehmen, Plätze schaffen

Tierautonomie: Wie kann man selber in unterschiedlicher Weise Lebensräume für Insekten schaffen? Mit, beziehungsweise aber auch ohne eigenen Garten?

Inox Kapell: Du kannst ganz klein anfangen. Wenn man sich vorstellt es gibt Ameisennester, die leben in einer Eichel, ein Ameisennest in einer Eichel. Auf deinem Balkon kannst du schon richtige Biotope schaffen, weil, viele Insekten sind nur wenig sichtbar, also viele Insekten sind ja auch klein.

Tierautonomie: Aber wichtig ist dann, dass man immer schöne Pflanzen fest da hat, so einen Mini-Dschungel.

Inox Kapell: Am besten heimische Pflanzen – muss nicht sein aber ist besser, weil du kannst ja auch einfach irgendwo hingehen, wo ein guter Garten ist und nimmst dir da die Erde und dann beobachtest du mal was passiert. Du gießt das ein bisschen, da ist auch genug Samen drin und Sonne hast du auch. So habe ich das auch als Kind gemacht.

Tierautonomie: Also auch die Pflanzen, die man hier auch oft als Unkraut bezeichnet, gerade auch die stehen lassen, weil die Insekten sich da auch zuhause fühlen.

Inox Kapell: Genau, Unkraut gibts nicht, das ist so wie Ungeziefer. Wenn wir jetzt diese Fliege da beschimpfen würden als Ungeziefer. Wie wichtig die Stubenfliege aber für uns Menschen ist. Die tanzen da auch noch so schön im Licht. Da kannst Du davon ausgehen, dass sie sich richtig gefreut haben, dass man das gerade gesagt hat. Also ich glaub ja an sowas. Nur dass wir das eigentlich nicht wahrnehmen, weil wir ja nicht in diese Dimensionen gucken können.

Tierautonomie: Ja ich denke auch das ist eine soziale Interspezies-Interaktion.

Inox Kapell: Ich will es jetzt auch nicht zu weit treiben damit, aber da ist auf jeden Fall ganz stark was vorhanden. Bei den meisten Menschen ist gar kein Bewusstsein entwickelt. Wir reden von Intelligenz: so, was ist Intelligenz? Nachhaltig denkend? Ist das der Mensch? Fragezeichen! Was bilden wir uns eigentlich ein, uns fehlt die Demut, das Mitgefühl. Hätten wir das, dann würde sich vieles auch sofort ändern.

Tierautonomie: Oder bei der Intelligenz ist ja auch die Frage, in welchem Rahmen ist was intelligent. In einem Land empfindet man vielleicht das eine als intelligent, in nem anderen Kontext ist das und das intelligent.

Inox Kapell: Genau, weil ne ganz andere Natur da herrscht usw.

Graswurzelpolitische Kunst

Tierautonomie: Stichwort ökologische Balance im Mikro- und Makrokosmos: Kunst kann ökopolitisch sein, wenn sie die Gesellschaft und den einzelnen Menschen dazu anregt, mehr Aufmerksamkeit und Respekt zu entwickeln für die wichtige und meist übersehene, komplexe Lebenswelt der Insekten. Im Bezug auf Bienen ist uns unsere Mit-Existenz mit der Insektenwelt, durch deren gefährdeten Status, inzwischen mehr ins Bewusstsein gerückt. Mit Deiner Kunst triffst Du auch eine graswurzel-ökopolitische Aussage, die sich gegen Pestizide, gegen die Zerstörung von Lebensräumen richtet, ohne dass man Dir aber vorwerfen würde, das wärest moralinsauer.

Inox Kapell: Wenn man Menschen hat, die da mit dem Gefühl arbeiten, da kommst du automatisch auf ne andere Ebene, wenn du mit diesem Gefühl arbeitest. Das glaub ich schon. Das ist meine Erfahrung. Wenn ich zu Kindern geh und den Kindern erzähle: ‚Guckt mal die Bienen, wie die sozial zueinander sind, wie die sich gegenseitig helfen, unterstützen, wie die sich füttern. Ja und jetzt überlegt mal, wie es wäre wenn wir das auch so machen würden’ – und schon machts klick.

Tierautonomie: Ja, dass man auch nicht immer so einen Schnitt macht und das ganz anders beurteilt, bei den Tieren oder Kleinstlebewesen, als bei den Menschen. Sondern dass man einfach mal guckt: ‚vergleicht das doch mal, lasst das doch mal zu, ohne es weiter zu bewerten’.

Inox Kapell: Genau. Und die haben auch ne Brutpflege. Die menschlichen Worte sind oft ganz doof. Brutpflege, dass würden wir ja nicht sagen zu unserem Kleinkind: ‚Das ist eine Brutpflege’ wenn wir ein Baby haben. Aber das nennen wir bei den Tieren so. Das ist eigentlich dämlich. Das ist aber das, was auch durch Prägungen entstanden ist, nämlich damit man die Tiere dann auch besser ausbeuten kann. Heute ist es ganz schlimm, weil heute hat das, was du isst, kein Aussehen mehr von dem, wo es herkommt. Das macht es leichter [die Ausbeutung].

Tierautonomie: Ja, diese Reduzierung dann immer auf das Futtersuchverhalten oder die Brunft usw. Alles was Tiere anbetrifft wird dann immer eingegrenzt auf so gewisse Schwerpunkte, die für uns dann von Interesse sind.

Inox Kapell: Und die Kunst allgemein … ich glaube es liegt immer an dem Künstler.

Tierautonomie: Also da hat man eigentlich schon eine Möglichkeit ganz andere Zugänge zu schaffen.

Inox Kapell: Dass ein Künstler auch Visionär ist und eigentlich auch in der Pflicht steht, dem Volk was Gutes zu tun, dass er auch eine Meinung hat – das Politische, das haben viele vergessen.

Tierautonomie: Genau. Ich glaube Brecht hat auch mal gesagt, dass Künstler die Gesellschaft nicht nur spiegeln, sondern auch formen, mitgestalten sollten.

Inox Kapell: Ganz genau.

Tierautonomie: Also insofern auch so was Graswurzelpolitisches.

Inox Kapell: Genau, also ein Bodenanfang.

Wie sieht die Kunst den Künstler und dessen Sicht auf nichtmenschliche Tiere?

Tierautonomie: Wenn Du Kunst im Bezug auf Insekten machst, sind die Insekten für Dich dabei etwas rein Symbolisches? Sind sie sozusagen ‚Kunst-Nutzlebewesen’ für Dich? Es wird immer wieder von Kunstkritikern behauptet, dass viele Künstler nichtmenschliche Tiere in ihrer Kunst allein in einer symbolischen oder letztendlich metaphorischen Art und Weise verkörpert haben oder einsetzen, aber nicht um ihrer selbst willen. Kann man als Künstler auch einen ganz direkten Bezug zu Nichtmenschen haben, indem diese anderen Lebewesen nicht bloß als ästhetische „Medien“ dargestellt und portraitiert werden?

Inox Kapell: Ich glaub schon, dass das möglich ist. Das ist vielleicht eine sehr schöne Forschungsfrage fast, also das dahin zu wirken. Aber so Zeitgeist ist ja gerade ein anderer. Doch es bildet sich ja im Zeitgeist, der so stark ist jetzt, so einförmig, da bildet sich automatisch wieder Anderes. Also es gibt immer auch was, wo etwas im Sterben ist, ist auch schon das neue Leben, das kommt schon wieder, es ist schon da. Und das ist bei uns auch so.

Und jetzt könnt ihr mal da hoch gucken. Jetzt seht ihr da oben so eine Ameiseninstallation […]. Es ist eine Darstellung von etwas fast Feindlichem. Es geht aber darum, sich die Ameisen mal richtig anzugucken. Das passiert bei Kindern dann auch, wenn die hier sitzen [im Museumscafé]. Wenn du hier sitzt und Kaffee trinkst und dann da hoch guckst, da bist du erst mal so ‚Hu’?! Und dann macht es aber auch, dass man sich es dann anguckt und genauer anguckt.

Ameisengestalten an der Decke im Museumscafé.

Tierautonomie: Also, dass man diese Tiere dann erstmal zeigt, es sind ja künstliche Figuren, die in einem Kontext als agierende Wesen dargestellt werden, um dadurch den Zugang zu den echten Lebewesen zu schaffen, um diese mit in den Raum und ins Denken mit einzubringen.

Inox Kapell: Und wenn du dann auch noch einen Menschen hast, der die Menschen nimmt und auf die Wiese bringt, dann ist natürlich was passiert!

Tierautonomie: Ohne den Tieren aber auch was anzutun. Ohne da einzugreifen, sondern einfach nur beobachten.

Inox Kapell: Einfach nur beobachten. Genau. Das ist ne Kunst und das ist auch wie eine Entschleunigung. Es ist eigentlich auch was Schönes für die Gesellschaft, weil du, sobald du dich da irgendwo hinhockst da draußen, und einfach mal auf ne Stelle guckst und dann läuft da was durchs Bild, dann ist das fast wie eine Meditation – für mich persönlich. Ich hab es auch auch von vielen anderen gehört, dass ich sie dahin bewogen habe, das zu tun und es wurde eine Art Meditation für sie. Also wie eine Entschleunigung, so ich zieh mich zurück, ich hab gerade viel im Kopf, jetzt geh ich einfach zum Ameisennest, setzt mich mal daneben und … .

Tierautonomie: Du lebst das ja auch wirklich vor. Wenn jemand Interesse hat und sieht, ‚oh da ist jemand, der einem so etwas tatsächlich auch vorlebt’, man sieht, man kann etwas auch so machen, dieser Weg ist gangbar.

Sehen, denken, handeln

Inox Kapell: Ja, genau. Es gibt in Filmen – und das ist ja auch ein großes Problem – im Film ist ja alles da, jede Idee wird zum Film, jede Lebensgeschichte, wenn sie interessant ist, wird zu einem Film. So, und dann guckt man das im Film, und ‚ah ja, hm hm’. Das muss alles wieder ins Leben rein, das muss alles wieder in die Realität. Es ist traurig, so was kann was bewirken, aber du kannst auch drin stecken bleiben, in dem: ‚ich habs ja gesehen, ich habs gesehen, das muss ich ja selber nicht tun.’ Und das ist genau der Schritt, den brauchen wir gerade. Es ist soviel Kraft da, aber es muss wieder dazu führen, dass wir uns bewegen, wir müssen handeln. Wir handeln nicht nur für uns, wir handeln auch für die anderen, für die Kinder, für die neuen Generationen, für die Umwelt. Und da kann Kunst schon viel machen. [Inox macht an dieser Stelle einen kleinen Exkurs zu Beuys und seinen lehrenden Tätigkeiten.] Es ist immer wichtig, wenn Du Menschen hast die die Dinge tun, die Dinge leben. Dann kannst du vieles besser verstehen. Rudolf Steiner hat ja auch immer gesagt, ich schreibe keine Bücher, ich halte Vorträge und zeichne meine Grafiken und nach jedem Vortrag könnt ihr mich fragen. Das ist mir lieber als ein Buch zu schreiben, das hier Fragezeichen hinterlässt und niemand kann sie beantworten. Also halte ich lieber tausend Vorträge und nach dem Vortrag sag ich: jetzt fragt mich und ich kann es direkt beantworten, dann versteht man es auch.

Tierautonomie: Eher sokratisch also.

Inox Kapell: Ganz genau und so ist es fast wieder schamanisch und indianisch, deswegen nannte sich auch Beuys dann irgendwann Schamane, weil er eben auch das tat. Er hat sich versammelt mit seinen Studenten und hat erzählt und dann war da Diskussion, dann konnt man reden. Daraus ist ja dann sowas entstanden wie die Grünen, wir brauchen ne Partei, die was ändert.

Tierautonomie: Das ist dann wirklich lebensverändernd.

Inox Kapell: [Inox schildert kurz einige Überlappungen von Kunst und der Punkbewegung in den frühen achzigern.] Das sind diese Beispiele von Bewegungen, wie sie entstehen. Sieh entstehen ja meist nur durch zwei, drei, vier, fünf Leute. Und das bräuchten wir mal wieder. Auch zu dem Thema.

Tierautonomie: Und dabei auch die Vernetzung und den Austausch mit Leute aus andern Ländern.

Inox Kapell: Genau. Aber da wird noch viel festgehalten an Altem. Ja und je länger du festhältst … du musst loslassen. Loslassen ist ein großes Thema. Je länger du festhältst, umso schwerer wird das Loslassen. Es fühlt sich dann so hart an, wenn auf einmal das Auto nicht mehr anspringt, wenn das Haus nicht mehr bezahlbar ist, weil du es ja eingeredet bekommst: wenn du kein Geld mehr verdienst, dann landest du auf der Straße. Es ist ja gar nicht alles so.

Tierautonomie: Genau, da muss man Öffnungen schaffen, damit man in diesem System nicht gleich einem Circulus vitiosus gefangen ist. Da muss man Aufbrüche schaffen.

Inox Kapell: Genau, und das macht man ja erstmal für sich selbst. Und wenn du dann sagen kannst, es hat funktioniert, dann können es andere auch angehen.

In der Welt Sein

Tierautonomie: Du sagst Insekten sind Musiker und Künstler. Eine ganz wichtige Aussage wie wir finden. Meinst Du das in ihrer Bedeutung für den Menschen alleine oder in ihrer Bedeutung an und für sich, für ihre Umwelt und für die Welt? (Das ist vielleicht eine suggestive Frage.)

Inox Kapell: Ja, auch für die Welt und auch für die Welt der Insekten. Weil, ich kanns ja nicht beweisen, aber ich glaube auch, dass in so einem Ameisennest, wenn man sich das mal anguckt, wie kunstvoll das gestaltet ist, allein die Klimaanlagen, wie kunstvoll die da sind bei unterschiedlichen Ameisenarten oder auch die Gebäude, die sie bauen – die die ja auch betrachten irgendwo.

Tierautonomie: Ja, dass die auch ihre Erlebniswelt haben.

Inox Kapell: Ja genau … weil das ja hat einen Sinn.

Tierautonomie: Ja, aber das ist merkwürdig, dass der Mensch da so einen totalen Cut macht zwischen „Mensch ist kulturschaffend, ist Geisteswesen und Tier ist das nicht“.

Inox Kapell: Genau, aber das ist jetzt der zivilisierte kapitalistisch denkende Mensch. Gehen wir jetzt zu den Indianern, zu den Urvölkern, da isses, gabs oder gibts immernoch auch das andere Verhalten, das mit der Natur. Und da seh ich so Bilder vor mir: kleine indigene Kinder mit großen Stabheuschrecken auf der Schulter oder mit ganz großen Schmetterlingen auch auf der Schulter oder auf der Hand, fast sprechend miteinander. Ja, also solche Bilder gibt es auch. Das liegt einfach daran, dass da der Zusammenhang, der Zugang – das alles ist da noch viel stärker vorhanden, zu dem Planeten auf dem wir leben, Planet Erde.

Insekten sind Bodengestalter und Baumgärtner

Tierautonomie: Es gibt bislang keine wirkliche Lobby für die Insektenwelt – als nichtmenschliche Tiere die sie sind, z.B. nehmen sich Tierrechtler ihrer Problematik bislang kaum an, weil selbst in den Tierrechten zumeist immer noch eine hierarchisierende Unterscheidung in „komplexere“ und „weniger komplexe“ Lebensformen betrieben wird, da wird immer noch von einem mensch-zentrierten Bild ausgehen im Bezug auf Wichtigkeit und Relevanz von Leben. Verstehst Du Deine Botschaft auch als eine Art Kritik an der ‚Hierarchisierung von tierischem Leben’ – sprich Homo sapiens = ganz oben und Invertebraten = ganz unten? Das würde zumindest auch beweisen, dass tieretisches Denken nicht unbedingt immer nur aus den Ecken stammt, von denen man es erwarten würde.

Inox Kapell: Das steht jetzt nicht so im Vordergrund bei mir, aber ich glaube das passiert dann automatisch. Ich kann durchaus ne Biene oder ne Ameise in ihrem sozialen Verhalten – also was ich jetzt selber erfahren habe über die ganze Zeit, kann ich das durchaus vergleichen mit dem Verhalten von Säugetieren. Und da komm ich auch dahin, dass ich sage, wenn man das jetzt hierarchisch sieht, dann müsste die Biene auch ganz oben sein und die Ameise auch und auch die Termite und auch die Wespe und die Hummel.

Tierautnomie: Also das würdest Du klar so postulieren, das könntest Du als Entomologe völlig unterschreiben?

Inox Kapell: Ja, auch in ner Abgrenzung zu andern Völkern, also das machen ja auch die Löwen oder die Wölfe und so weiter … auch Ameisen haben Wächter, auch Ameisen haben Kundschafter, das ist alles bei Säugetieren auch der Fall. Nur es ist vielleicht alles ein bisschen einfacher – das weiss ich ja nicht mal, weil ich das ja nur beobachte und weil die Tiere natürlich kleiner sind und alles was kleiner ist, wird immer weniger beachtet. Wir haben ja noch nicht mal gemerkt oder wissen ja heute noch nicht mal richtig … wir sagen ja es ist ne Darmflora und es ist eigentlich ne Darmfauna. Es sind ja Tiere, die in uns sind. Wir wollen das gar nicht wissen. Da hat der Mensch irgendwo ne Schramme. Ich kanns jetzt nicht anders sagen, weil ich das jetzt nicht so hart fühle, aber ich kann das nachvollziehen. Ich bin ja auch so aufgewachsen, drumrum sind ja auch alle heute ängstlich und haben dieses Denken. Und das Kleine ist immer das, das man einfach ausstellen und niedermachen kann.

Tieautonomie: Genau, man kann das leicht zerdrücken und zertreten, es ist verletzlich. Wir sind ja in einer mächtigen Position.

Inox Kapell: Und auch die Angst. Einmal gehört die Insekten, da gibt es Stechende dabei, oh ja, dann ist das schon der Feind, ‚ja also wenn das mich sticht’.

Tierautonomie: Oder wenn es mich auch nicht anlächelt, dann weiß ich nicht, was denkt ‚es’ überhaupt.

Inox Kapell: Genau, weil lächelnde Gesichter sind bei Insekten nicht so ausgeprägt.

Tierautonomie: Ne, und ‚das’ ist nicht so kuschelig.

Inox Kapell: Und das auch nicht, obwohl viele Insekten ja auch viele Haare haben, aber es sind ja fast alles Sinnesorgane.

Tierautonomie: Es sind sehr autonome Lebewesen, es gibt ja auch viel mehr Insekten, glaube ich, als es andere Tierlebewesen überhaupt gibt?

Inox Kapell: Ja, die Biomasse der Ameisen ist stärker als die aller Menschen zusammen. Also wenn du alle Mensch auf ne Waage tun würdest, auf die eine Seite, die Ameisen auf die andere, dann wiegen die Ameisen mehr als alle Menschen zusammen. Und da ist dann auch für mich klar, welch ein wichtiges Element eigentlich Insekten sind, also außer Feuer, Erde, Wasser, Luft, sind die Insekten eigentlich ein Element, weil aller Boden ist durchwoben von Chitinen, Proteinen, Eiweißstoffen, von allem eben, was die Insekten auch zurückgeben in die Erde, wenn sie sterben.

Tierautonomie: Die Gemeinschaft der Insekten ist also völlig untrennbar von der Natur, von der intakten Natur.

Inox Kapell: Ganz genau, und wir sind jetzt, genau jetzt zum ersten Mal menschheitstechnisch oder überhaupt, evolutionstechnisch vielleicht – ich meine vor 130 Millionen Jahren ist da mal ein Komet … das weiß man jetzt nicht, was es genau bewirkt hat – aber heute sind wir genau an so Punkten, wo jetzt die Insekten sehr stark sterben und wir die Folgen spüren werden. Wir haben schon Länder, da ist es schon soweit, da gibts schon ganz viele Vergiftungen, da ist schon alles Wüste sozusagen. In Amerika, die Japaner, die Chinesen haben riesen Probleme. Am Kirschblütenfest hat mans dann gemerkt, dass die Kirsche leidet, die Bienen sterben, ‚wir müssen das mit dem Finger machen, wir wollen dieses Blütenfest, das ist unsere Tradition’. Ja dann merkt der Mensch plötzlich, ‚ach so, die Biene ist ausgestorben, oh. Ja wie kann das denn passiert sein … .’

Tierautonomie: Völlig beängstigende Vorstellung.

Inox Kapell: Und es ist nicht nur die Biene, die bestäubt, sondern auch die ganzen Hummelarten, also vielleicht nicht ganz so stark oder konzentriert wie die Honigbiene, aber die tun das auch, und Wespen auch, aber eher zufällig. Ja Hummeln sind ja auch echte Bienen, gehören ja dazu zu den Bienen. Die machen das also alle. Und alle anderen Insekten, wie Schmetterlinge oder Ameisen, Käfer, die machen das eher zufällig, passiert aber auch. Und das Bestäuben ist eine wichtige Sache, die Bodengestaltung ist zum Beispiel eine andere und was weiß ich was da noch … so zum Beispiel Wasservorrat [bei den Bäumen] … .

Tierautonomie: Das ist ja wirklich auch eine gesamte Kultur, ne ganze Kulturlandschaft zwischen Fauna und Flora.

Inox Kapell: Regenwürmer sind so, so wichtig. Die siehst Du nirgendwo mehr. Wir machen Regenwurmführungen hier, da laufen wir nur rum und zeigen die Arbeit der Regenwürmer, dass die gerade mit ihrem Mund das Laub verarbeiten. Und die Kinder denken, ja das Laub fällt und dann vergammelt das. Nein, wenn es vergammeln würde, würde es überall stinken. Also das ist ein richtiger Prozess, dass das wieder Erboden wird. Wenn die das Laub nun alles rausziehen aus den Kulturwäldern, dann bildet sich nichts Neues. Und wenn wir uns in der Stadt die Bäume angucken, wie die da wachsen, da haben die gerade noch so viel drumrum, alles andere ist betoniert, die werden einfach … . Ich hab schon ne Performance gemacht bei umgehackten Bäumen, weil, die sind alle von innen verrottet. Die Städte werden alle irgendwann völlig uninteressant sein, vielleicht auf den Dächern wird sich was abspielen, aber den Beton muss man rausreißen … um Bäume zu pflanzen … . Es ist ganz furchtbar, das tun wir einfach so.

Tierautonomie: Ja und es wird kaum ein Bewusstsein dafür geschaffen und wenn, immer nur in Hinsicht auf die Nützlichkeit für den Menschen. aber nicht für die Natur selber.

Inox Kapell: Genau, und irgendwann haben wir auch in Deutschland, dass alles gleich aussieht.

Tierautonomie: Bodenversieglung.

Inox Kapell: Bodenversieglung, ja genau, und dann sind solche Wiesen wie hier die totalen Oasen.

Den Freiraum der Insekten in der Natur achten lernen, Anstöße vermitteln

Tierautonomie: Auf welcher Grundlage könnten Menschen akzeptieren, dass Insekten nicht nur wegen ihrer Nützlichkeit für die Menschen wichtig sind, sondern dass sie an und für sich eine besondere Rolle in der Welt einnehmen, indem sie selbst weltgestaltend und Lebensräume gestaltend sind?

Inox Kapell: Also ich geh jetzt mal wieder davon aus, dass, am meisten präge ich ja Kinder und Jugendliche, und wenn ich mit denen arbeite, dann passiert auch immer was, also ich mach Insektenmusicals, Theaterstücke, ich mach Hörspiele, usw. und das auch mit Kindern. Ich erarbeite Dinge, die die Kinder dann mit nachhause nehmen können, also, ob das dann kleine Insektenhotels sind oder Insektenhotels an deren Schulen oder ob das „nur“ Insektenführungen sind – „nur“ – da lernst Du auch was. Alles was Du mit denen machst, hat da auf jeden Fall ne Wirkung. Ansonsten ist ja in der Gesellschaft gerade ein großes Sterben in der Natur [Thema], und das ist natürlich auch wie ein: ja da leuchtet ja schon was, da kommt ja was zurück. Also wenn Du merkst ‚oh ich hab ja jetzt gerade gehört die Bienen sterben und es gibt schon diese Pflanze nicht mehr’ und so – dann macht das was bei Dir. Das kann dann weiterführen, je nachdem. Wie in einer Matrix sag ich jetzt mal wieder, weil viele sind ja nun mal ganz stark in ihrer Matrix, wie da gehandelt wird. Und da sind wir eigentlich – jeder ist da gefragt, jeder kann da handeln, jeder kann was erzählen. Der das natürlich mit Leidenschaft macht, ist der, der dann eher gehört wird, wie der Wissenschaftler, der halt nur sagt ‚Insekten haben sechs Beine, die haben ein Ausscheidungsorgan und sie haben Facettenaugen, die können fliegen und die machen auch das und das’ und das alles auch noch mit wissenschaftlichen Wörtern; da kommt nichts an. Das tolle bei Beuys war auch seine Sprache, weil, er konnte auf der einen Seite natürlich akademisch reden, aber er konnte auf der anderen Seite auch sehr einfach sprechen und dadurch hat er viele Menschen erreicht und das ist eben die Kunst.

Tierautonomie: Also auch das kreative, lebendige Kommunizieren, dass man z.B. nicht nur ne Petition weiterschickt, sondern auch noch ein paar eigene Gedanken dazu ausdrückt.

Inox Kapell: Genau, damit man es versteht … und so ist das eben mit den ganzen Insektenthemen auch. Also Hauptthema ist ja die Biene gerade, weil die Biene ja einfach so wichtig ist, nicht nur zur Bestäubung von Obst und Gemüse, sondern auch von Baumarten.

Tierautonomie: Ja und das ist ja brutal, was man mit Bienen in der Züchtung macht, dass man den Königinnen die Flügel abschneidet oder künstliche Besamung [5]. Das wissen viele Leute garnicht, was sich da hinter den Kulissen so abspielt.

Inox Kapell: das macht ein Demeter-Imker nicht, ein anthroposophischer Imker, wie wir ihn hier auf dem Schloss haben, macht das null, der ist da ganz anders drauf. Aber die Langnese, die ganzen großen Marken, das sind einfach Fabriken, das ist wie Massentierhaltung.

Tierautonomie: Wie auch bei den Seidenraupen [6].

Inox Kapell: Ganz genau.

Kreativ für Insekten Dinge schaffen

Tierautonomie: Kann Kunst nicht-anthropozentrisch sein, auch wenn der Kunstbetrachter ein Mensch ist. Anders gesagt, könntest Du Kunst für Insekten machen?

Inox Kapell: Ja, mach ich. Ich zeig es Euch wenn ihr wollt, hinten auf der Wiese gibt es Insektenhotels. Das ist Kunst für Insekten.

Tierautonomie: Das ist nicht einfach nur so lieblos, wie die Insektenhotels, die beim Gartenbedarf angeboten werden?

Inox Kapell: Also die in den Bauhäusern kaufbaren Insektenhotels, die sind häufig imprägniert, das ist gar nicht erforscht … [nach dem Motto] ‚so sehen also Insektenhotels aus, also dann machen wir die mal nach, da bohren wir ein paar Löcher rein’, das Holz ist häufig imprägniert, das heißt Du stellst das auf und da kommen gar keine Insekten rein. Das gibts nämlich auch, da ist im Kopf nur: ‚ich will mit nem Insektenhotel Geld verdienen, wie bau ich denn eins’, trotzdem werden sie gekauft, Da gibts noch dieses blöde – ja die Deutschen sind auch manchmal zu sarkastisch find ich – diese Hornbach-Werbung, da ist doch dieser Typ da im Garten und da fährt so einer mit nem Insektenhotel durch und dann: ‚muss denn das jetzt sein’ oder irgendsowat. Und ich hab mich so gefreut, ich denk irgendwie müsst man eigentlich dazu schreiben: ‚yeah endlich wieder Insekten, die an mir mal vorbei fahren’. Aber es ist wieder dieses ‚äh – da hat er ja recht wenn er sich beschwert, weil Insekten sind einfach scheiße’.

Tierautonomie: Ja genau.

Inox Kapell: Die kann man im Hotel haben, aber mehr nicht. Die Insektenhotel-Idee ist eigentlich ein Naturklassenzimmer zu machen, also das ist neben dem Gedanken ‚ich will dass Insekten gefördert werden’, auch dieses ‚ich guck sie mir dann an’. Das ist zum Beispiel die Vermittlung, die ich an Schulen mache. Wir bauen jetzt nicht nur nen Insektenhotel damit ihr dann dort eine Bestäubung habt, weil ihr habt nen Obstgarten und so, sondern ihr habt ein Naturklassenzimmer, ihr müsst jetzt nicht da in den Wald fahren mit dem Bus … .

Tierautonomie: Vielen Dank für das Gespräch lieber Inox!

Wir gingen dann hinaus zu den hinteren Wiesen des Schlossparks, die ein wahres Ökotop sind. Inox zeigte uns irre kunstvolle Insektenhotels, viel behüteten Lebensraum für die kleinen Invertebraten. Die Wiesen liegen direkt an einem Teil des Gartens, der eher einem Mischwaldstück gleicht … und siehe da die ganze Wiese war belebt von Insektendiversität!

In unseren Händen: Ordungsamt et la Politesse: Ameisen und Politik, Album von Inox Kapell und Pater Rene von Döll, ein Release von 2017. [7]

Verweise

[1] Inox Kapell, Grafik Quelle: http://www.schlossfreudenberg.de/typo3temp/dbgallery/75c0a73a5f.jpg , Stand 20.04.2018.

[2] Inox liebt die Insekten, http://www.inoxkapell.de/insekt.htm , Stand 20.04.2018.

[3] Schloss Freudenberg, Der U(h)rzeigerSinn, https://www.schlossfreudenberg.de/wir-ueber-uns/freudenberger-ursprung/vorbilder-und-anregung.html , Stand 20.04.2018.

[4] Voctorie Jaggard: Meet the Makech, the Bedazzled Beetles Worn as Living Jewelry. Käfer als Broschen: Der Artikel beschreibt die Herstellung von mit Gold und Edelsteinen verzierten Käfern, die bereits seit Jahrtausenden als lebendiger Schmuck getragen worden sein. http://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/meet-makech-bedazzled-beetles-worn-living-jewelry-180955081/?no-ist, Stand 21.04.2018. Dass nicht alles, was von indigenen Kulturen stammt, automatisch eine sozialere Einstellung zu nichtmenschlich-tierlichen Lebewesen beinhaltet, beschreibt Noske (1997) aus anthropologischer Sicht. Speziesismus und Anthropozentrismus bestimmen auch in indigenen Kulturen oftmals die Mensch-Tier-Beziehung, vgl. Barbara Noske, Speziesismus, Anthropozentrismus und Nichtwestliche Kulturen, http://simorgh.de/noske/noske_3-15.pdf , Stand 21.04.2018. Und Ameisen in Uhren, Stephen Messenger, New Watch Holds Little Live Animals Captive On Your Wrist, https://www.thedodo.com/watch-holds-captive-ants-1057364913.html , Stand 21.04.2018.

[5] Die Informationen sind in zwei Features aus ‚The Vegan’ (1992) über die Honigbiene von Amanda Rofe zu finden: Die Honigbiene http://www.simorgh.de/vegan/bienen_v_S92.pdf , die Honigbiene II http://www.simorgh.de/vegan/bienen_v_H92.pdf , Stand 22.04.2018.

[6] Informationen über die Seidenproduktion sind nachlesbar z.B. in diesem Artikel vom ‚The Vegan’, von Robin Webb: Seidener Faden: Seidenraupentod (1990), http://www.simorgh.de/vegan/bombyx_S90.pdf , Stand 22.04.2018.

[7] Ordungsamt et la Politesse, Ameisen und Politik, Hafenschlamm Rekords, 2017, http://www.cargo-records.de/de/item/116671/katalog_art.75.html , Stand 22.04.2018.

Auswahl, Links zum Künstler

Die Webseite von Inox Kapell http://www.inoxkapell.de/

Schloss Freudenberg: https://www.schlossfreudenberg.de

Videos:

Pipinox Konfetti im Sinn: https://www.youtube.com/watch?v=lIzq-av0yhU , Stand 22.04.2018.

Phänomenica: https://www.youtube.com/watch?v=PsurclD9zuY , Stand 22.04.2018.

Arte Sendung über Insekten und Inox: http://cinema.arte.tv/de/artikel/zoom-insekten-im-kurzfilm , Stand 22.04.2018.

Artikel:

Im Universum von Inox Kapell: https://merkurist.de/wiesbaden/insektenforscher-im-universum-von-inox-kapell_dXI , Stand 22.04.2018.

Musik:

APJIK – berlinberlinberlin: https://soundcloud.com/laurent-rauner/apjik-berlin-please-validate-your-ticket , Stand 22.04.2018.

Love Dimension: https://www.youtube.com/watch?v=zkJY0hWLBg4 , Stand 22.04.2018.

Das Interview führte

Palang LY Prenzel, www.simorgh.de – ‚Open Access in der Tier-, Menschen- und Erdbefreiung’. Revised 4/2018.

Zitation

Tierautonomie Interview mit Inox Kapell (2018). Insekten, unsere und ihre Kultur. TIERAUTONOMIE, 5(2), http://simorgh.de/tierautonomie/JG5_2018_2.pdf.

__

TIERAUTONOMIE (ISSN 2363-6513)

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz.

Leser_innen dürfen diese Publikation kopieren und verbreiten, solange ein Verweis auf den/die Autor_innen und das Journal TIERAUTONOMIE gegeben wird. Die Verwendung ist ausschließlich auf nicht-kommerzielle Zwecke eingeschränkt und es dürfen keine Veränderungen am Textmaterial vorgenommen werden. Weitere Details zu dieser Creative Commons Lizenz findet sich unter http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. Alle anderen Verwendungszwecke müssen von dem/den Autor_innen und den Herausgeber_innen von TIERAUTONOMIE genehmigt werden.