Liebe Freund*innen,

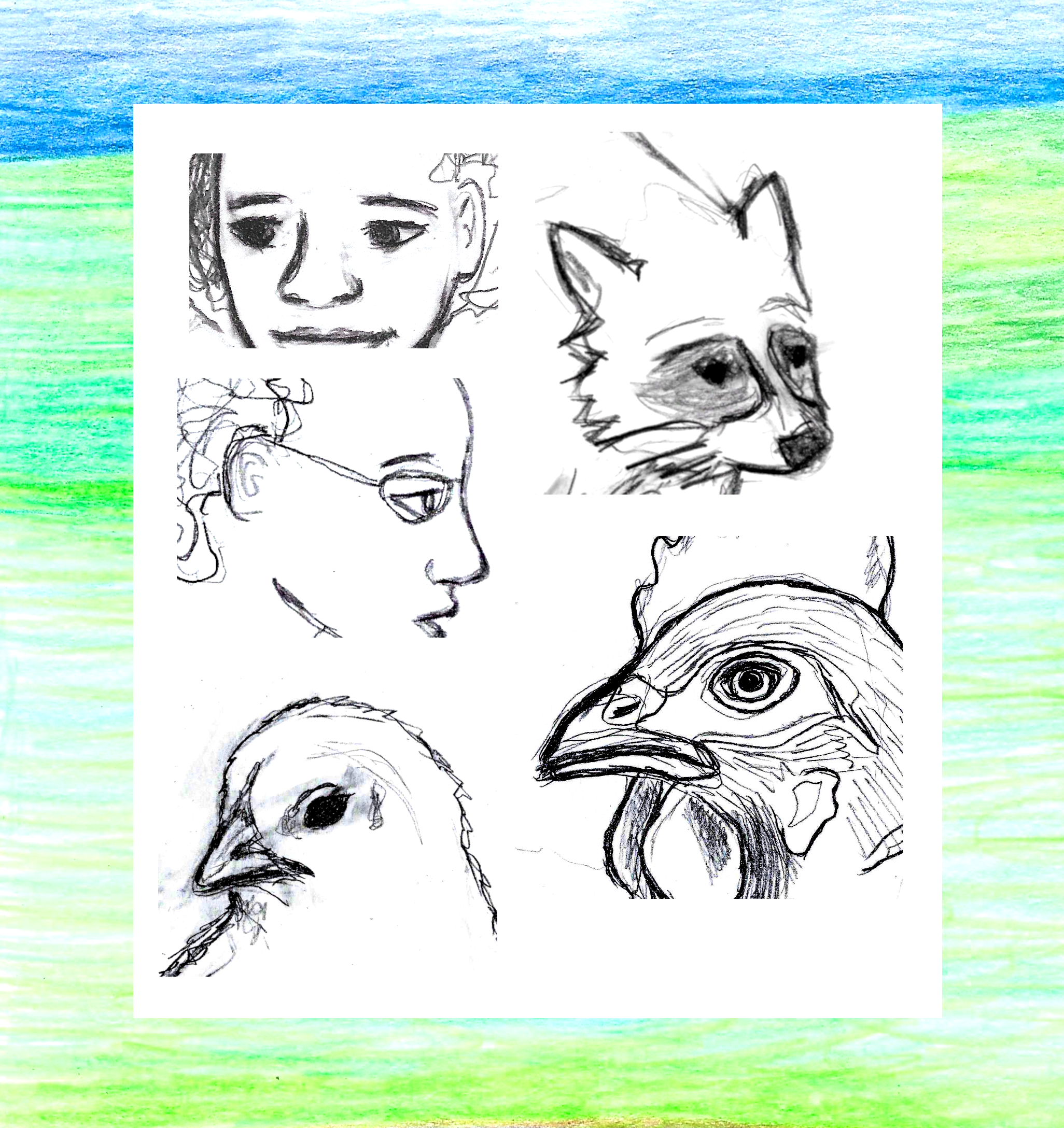

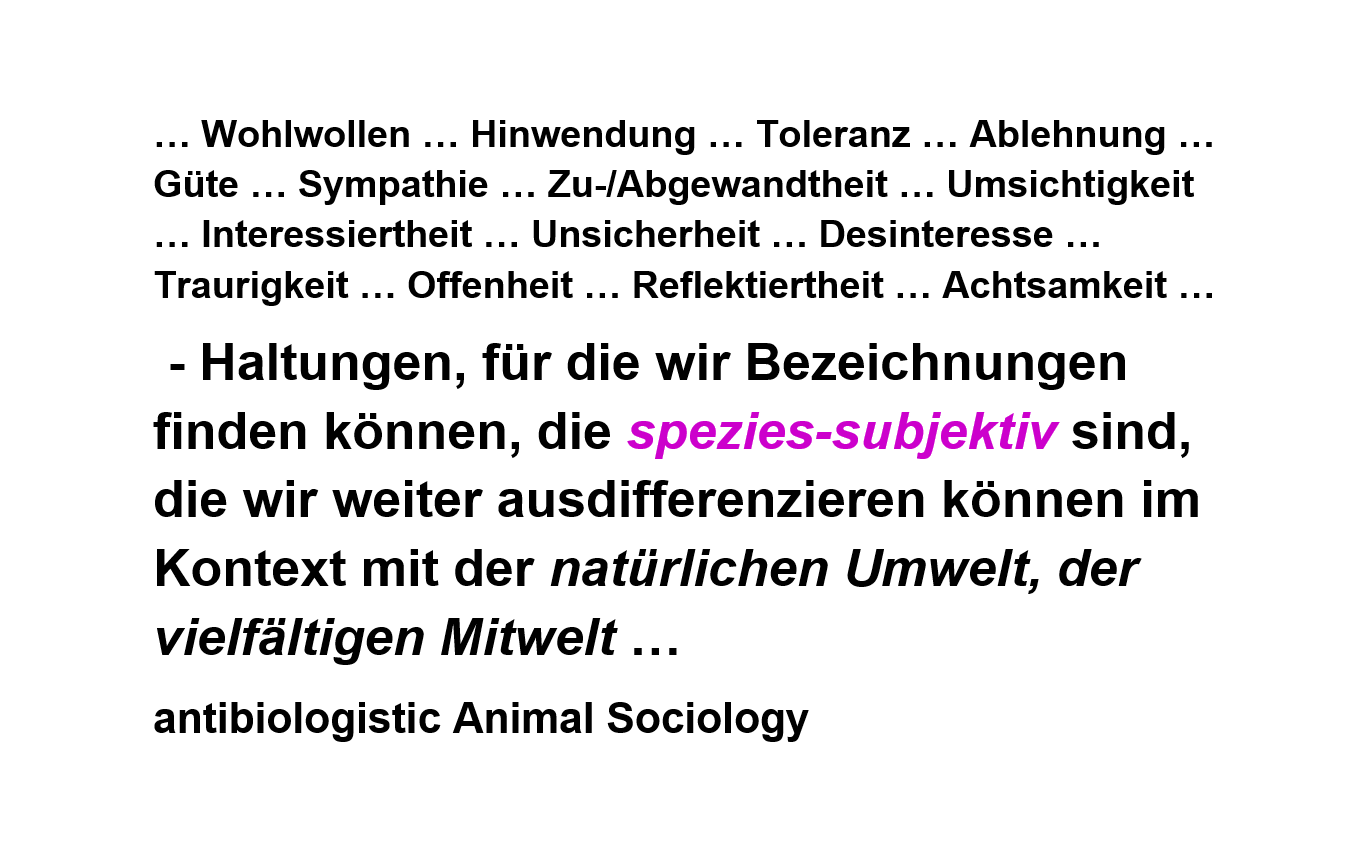

ich bin zur Zeit beschäftigt mit einem neuen Projekt, das ich zusammen mit Syl Ko durchführe und über das ich mich außerordentlich freue. Ein Buch mit Illustrationen, bei dem der Text von Syl stammt und die Illustrationen von mir. Wie Ihr Euch denken könnt, wird es ein Tierrechtsbuch. Hier ein kurzer Blick auf einige der Protagonist*innen:

Der Eintrag vor diesem ist Passwortgeschützt, da ich hier Entwürfe teile, die aus ziemlich großen Bilddateien bestehen und die wir der Einfachheit halber lieber online teilen. Also, nicht irritiert sein. Danke!